윤여동설 -조경일록 속의 백두산(白頭山)은 지금의 어느 산을 말하는 것일까? - 최초주장

아래 글은 조선 인조 때 사람인 잠곡 김육 선생이 명나라의 도읍인 북경에 사신으로 갔다 오면서 쓴 일기인 “조경일록(朝京日錄)” 중 일부로서 북경을 향하여 갈 때의 진황도 산해관에서 북경 통주에 이르는 여정이다.

이때 잠곡은 지금의 한반도 서울을 출발하여 육로로 평양에 도착한 후 석다산에서 배로 갈아타고 연안항로를 따라 요동반도를 돌아 요녕성 금주(錦州) 부근에 도착하여 다시 육로를 이용하여 서쪽으로 흥성, 수중을 지나 산해관을 통과하고, 진황도시, 심하, 유관, 무령, 쌍망을 지나고, 노룡을 지나 난하를 건너 풍윤, 옥전, 계현, 삼하, 통주를 지나 북경에 도착했던 것으로 나타나고 돌아올 때는 갈 때의 육로와 해로를 그대로 되짚어 돌아왔다.

그런데 그 기록 중에 “백두산(白頭山)”에 관한 기록이 들어 있다.

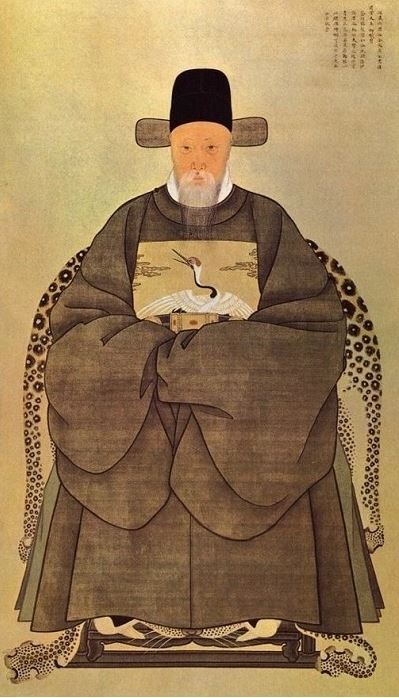

[잠곡 김육선생 초상]

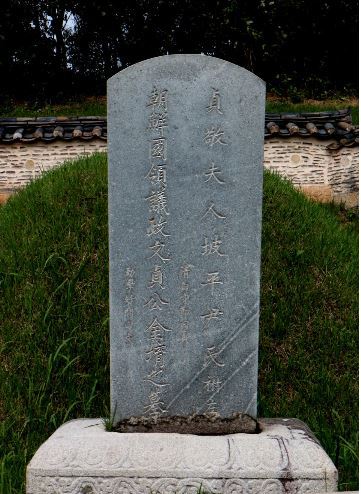

[잠곡 김육선생 묘표 : 조선국 영의정 문정공 김육지묘]

☆ 잠곡유고 중의 조경일록 속에 백두산에 관한 기록이 들어 있음은 “처음처럼”이라는 닉네임을 쓰시는 분이 필자에게 알려 주었음을 밝혀둡니다.

그러면 우선 조경일록을 읽어보고 백두산에 대하여 검토해 보자.

조경일록(朝京日錄) 중

인조 14년(A.D.1636) 10월 22일 맑고 바람이 찼다.

오늘 막 떠나려고 하는데, 반송(伴送) 왕국안(王國安)이 와서 말하기를, “산해관의 노새 임자들이 모두 가지 않고, 다시 북경으로 돌아가는 노새를 얻어서 교체하여 보내겠다고 한다. 이 사람들은 믿을 수가 없으니, 반드시 주사(主事)에게 고하여 다시 합통(合通)한 다음에야 갈 수 있을 것이다.” 하였다. 합통이라는 것은 약정을 맺는 문서이다. 드디어 주사에게 고하여 다시 합통을 하였다.

10월 23일 맑고 따뜻했다.

해 뜰 무렵에 출발하여 범가장(范家莊)에서 점심을 먹고 저녁에는 유관(楡關)에서 유숙하였으니, 모두 70리쯤 갔다.

유관은 그저 하나의 큰 촌장(村莊)으로, 별다른 관문이나 방비는 없다.

대개 옛적에 느릅나무를 심어서 요새를 만든 지역이다.

진(秦) 나라의 장성(長城)이 여기에서 그쳤는데, 황조(皇朝: 명나라)의 중산왕(中山王) 서달(徐達)이 증축하여 산해관 망해루(望海樓)까지 이르렀다.

유관의 북쪽에 황감산(黃坎山)이 있는데, 지극히 높고 크다.

두 줄기로 나뉘어 한 줄기는 동쪽으로 가서 각산(角山)이 되었으니, 이 산이 바로 산해관의 진산(鎭山)이다.

또 서쪽 줄기가 북으로 뻗어 회룡(回龍)이 되어 영평부(永平府)의 진산이 되었다.

대개 북경(北京)을 첫번째로 둘러싸서 보호하고 있는 산은 각산(角山)이고,

두번째는 토이산(兎耳山)이고,

세번째는 계주(薊州)의 경충산(景忠山)인데, 경충산은 백두산(白頭山)으로부터 뻗어 나온 산이다.

백두산은 사류하(沙流河)의 정북쪽에 있는 산으로, 돌산이 눈처럼 희기 때문에 백두산이라고 한다.

이 산의 한 줄기가 남쪽으로 뻗어 공동산(空同山)과 경충산이 되고, 한 줄기가 서쪽으로 뻗어 반산(盤山)이 되고, 남쪽으로 돌아 옥천산(玉泉山)이 되어 북경의 서쪽을 빙 둘러싸고 있다.

10월 24일 맑았다.

무녕현(撫寧縣)을 지나 쌍망보(雙望堡)에서 점심을 먹고 저녁에 영평부(필자주 : 지금의 노룡을 말하는 것이다)의 남문 밖에 이르렀으니, 대략 75리를 갔다. 먼저 온 수레가 아직도 여기에 있었다.

영평에서 동쪽으로 18리 되는 곳에 있는 역참(驛站)의 길가에 파로비(破虜碑)가 서 있는데, 거기에 써 있기를, ‘제독(提督) 조공(祖公)이 이곳에서 노추(奴酋)를 크게 격파했다.’ 하였다.

영평부에서 동쪽으로 5, 6리쯤 되는 곳에 한(漢) 나라 때 이광(李廣)이 호랑이인 줄 착각하고 쏘았다고 하는 사호석(射虎石)이 있었으나, 사실인지 아닌지는 알지 못하겠다.

영평부는 바로 옛적의 우북평(右北平)으로, 이광이 일찍이 북평태수(北平太守)로 있을 적에 이 돌을 쏘았다는 것이다.

동문 밖에 만류장(萬柳莊)이 있다.

고(故) 광록경(光祿卿) 이원(李瑗)이 은퇴하여 이곳에서 노년을 보냈는데, 경오년에 도적들이 그곳에 있던 버드나무를 몽땅 찍어 버려 한 그루도 남아 있는 것이 없고, 다만 옛 저택과 높은 누각만 남아 있었다. 드디어 올라가서 관람하노라니 광록경의 손자인 이경(李燝)이 와서 보고는 차를 내놓았다. 정원 안에는 다만 밤나무 수십 그루가 있어서 낙엽이 뜰에 가득하였으며, 황폐한 채로 놔 두고 수축하지 않았다

10월 25일 잠깐 흐렸다 잠깐 갰다 하다가 오후에는 비가 내렸다.

아직 어두컴컴할 때에 먼저 짐바리를 보내고, 서장관과 더불어 고죽성(孤竹城)으로 달려가 이제묘(夷齊廟)에 배알하였다.

사당은 부(府)에서 서북쪽으로 10리쯤 되는 난하(灤河) 가에 있는데, 경치가 아주 뛰어났다. 백이 숙제 두 분은 모두 소상(塑像)을 모셨고, 사당 뒤쪽에 높은 누각이 있는데 청풍루(淸風樓)라고 불렀다.

맑은 못을 내려다보니 낭떠러지가 100척(尺)이나 되었고, 북쪽에 작은 섬이 있는데 섬 가운데 고죽군(孤竹君)의 묵태묘(墨胎廟)가 있다.

성에서 남쪽으로 몇 리쯤 되는 곳에 수양산(首陽山)이 있으니 바로 외로운 한 봉우리의 산이다.

출발하여 야계돈(野鷄墩)에 이르러 점심을 먹고, 사하역(沙河驛) 신점(新店)을 지나 저녁에는 침자점(針子店)에서 유숙하였으니, 대략 90리쯤 갔다.

칠가령(七家嶺)을 지나는 길에 추관(推官) 경시연(耿始然)이 포를 감춰 두었던 곳을 보니, 목비(木碑)를 세워 기록하였다.

10월 26일 맑았다.

판교점(板橋店)에서 점심을 먹고 일찍 풍윤현(豐潤縣)에 이르렀다.

대략 40리쯤 갔다.

어떤 선비가 역관들을 보고 말하기를, “내가 북경으로부터 오다가 9월의 통보(通報)를 보니, 심도독(沈都督)이 올린 제본(題本)에 ‘노적(奴賊)이 조선을 협박하여 공물(貢物)을 바치라고 하였으나 조선에서 대답하지 않았다.’고 했다.”하였다.

10월 27일 맑았다.

출발하여 고려촌(高麗村)을 지나 사류하보(沙流河堡)에서 점심을 먹고, 양가점(梁家店)을 지나 저녁에는 옥전현(玉田縣)에서 유숙하였다. 대략 70리를 갔다.

도중에 짐을 지고 아이를 데리고 오는 사람이 있어서 물어 보았더니, 노적들이 사로잡아 간 아이를 찾아 가지고 돌아오는 길이었다. 동행하는 사람이 매우 많았는데, 혹은 찾고 혹은 찾지 못하여 눈물을 머금고 돌아오는 자가 서로 줄을 이었다. 또 길 곁 성문과 점포의 벽에는 곳곳마다 방문(榜文)을 걸고 잃어버린 아이들의 성명을 죽 써서 붙였으며, 돈을 걸고 찾는 사람이 이루 다 헤아릴 수 없이 많았다. 길가에 있는 사람들이 모두 말하기를, “관군(官軍)이 거의 20만 명이나 되면서도 도적의 뒤에 100리쯤 떨어져 오면서 끝내 싸워 보지도 않았다. 그러면서 촌가의 재물을 노략질하고 부녀자를 욕보이는 것은 달적(㺚賊)보다도 심하니, 분통함을 이기지 못하겠다.” 하였다.

10월 29일 맑았다.

나산점(羅山店)을 지나 별산보(別山堡)에서 점심을 먹고 저녁에 계주(薊州)에 이르렀으니, 대개 60리를 갔다.

성 안에 독락사(獨樂寺)가 있다. 3층의 누각을 짓고 관음불(觀音佛)을 그 안에 세웠는데, 높이가 15, 6장쯤 되었으며, 금빛 단청이 찬란하였다. 또 와불(臥佛)이 중간층에 있는데, 이것은 바로 요(遼) 나라 때 세운 것이다.

계주 앞에는 하수(河水)가 있고 하수에는 다리가 있는데, 이름을 어양교(漁陽橋)라고 하였다.

계주는 바로 옛적의 어양군(漁陽郡)으로, 성지(城池)가 매우 웅장하며 지극히 부유하였다. 고두허(高斗墟)라는 자가 있어 금수(禽數)를 미루어 풀이하였으므로 불러서 운수를 물어 보았다.

11월 2일 맑았다.

하점(夏店)의 옥황묘(玉皇廟)에서 점심을 먹고, 저녁때 통주강(通州江)에 이르러 배를 타고 하수(河水)를 건넜는데, 삼하(三河)에 비하여 약간 컸다.

서문(西門)의 점사(店舍)에서 유숙하였다.

☆ 조경일록은 조선 중기의 문신 잠곡 김육(金堉:1580~1658) 선생이 명나라에 사신으로 다녀올 때 쓴 사행일기이다.

잠곡 김육이 동지사 서장관인 이만영(李晩榮)을 따라 인조 14년인 1636년 6월 명나라 북경을 향하여 출발하여 이듬해 6월 돌아올 때까지 1년 동안에 일어난 일을 기록했다.

다른 사행에 비해 기간이 오래 소요된 것은 사행 도중 병자호란이 일어났기 때문이었다.

조선이 명나라에 보낸 마지막 사행으로 황제는 직접 만나보지 못했고, 부패한 명나라 관리들에게 뇌물을 주어야 했다고 기록하고 있다.

나라가 망하려면 관리들이 먼저 부패한다고 하는데, 멸망 직전 명나라 관리들의 부패상을 한 눈에 볼 수 있게 한다. 당시 명나라 말기 부패했던 관리들의 행동과 지금 우리나라 관리들의 행동을 비교해 보면 대한민국의 미래를 점쳐볼 수도 있을 것이다.

사행로는 압록강 북쪽 요동지역의 육로가 후금에 의해 차단되어 평양 석다산에서 해로를 이용하여 요동반도를 돌아 지금의 요녕성 금주시(錦州市) 부근에 상륙하여 다시 육로로 흥성, 수중, 산해관, 진황도시, 유관, 무령, 쌍망, 노룡, 야계타, 풍윤, 옥전, 계주, 삼하, 통주를 거쳐 명나라의 도읍인 북경을 향하여 갔는데, 사행 목적은 분명하지 않다.

우리는 지금 백두산(白頭山)을 장백산(長白山)이라고도 하고 있고, 옛날에는 도태산(徒太山), 개마산(蓋馬山), 태백산(太白山), 불함산(不咸山)이라고도 불렀다고 알고 있다.

[조경일록의 기록을 보면 백두산이 풍윤 서쪽에 위치한 사류하진의 정북쪽에 있다고 했다]

일연은 삼국유사 고조선, 왕검조선 조에서, “환웅은 무리 3천을 이끌고 태백산(곧 태백산은 지금의 묘향산이다) 꼭대기에 있는 신단수 아래로 내려왔다. 이곳을 신시라 하고 이분을 환웅천왕이라 한다”라고 함으로써 환웅국이 태백산을 중심으로 존속했던 나라였다고 하였고,

삼국사기에서 태백산(太白山)에 관한 최초의 기록은 고구려 시조 추모왕(주몽왕) 6년(B.C.32) 조에, "겨울10월 왕이 오이와 부분노로 하여금 태백산 동남방에 있는 행인국(荇人國)을 쳐서 그 땅을 빼앗아 고을로 만들었다”고 하면서 나타나는데, 지금까지 이 기록 속의 태백산이 어느 산을 말하는지 찾을 수 없었기 때문에 따라서 그 동남방에 위치하고 있었다는 행인국의 위치 역시 알 수 없었다.

그리고 삼국사기 신라본기 7대 일성이사금 5년(A.D.138) 조에도, “겨울 10월 왕이 북쪽으로 순행하여 태백산(太白山)에 친히 제사 지냈다” 라고 기록하기 시작한 후 그 이후 신라의 왕들이 태백산에 제사지냈다는 기록들이 계속하여 나타나는데, 신라 초기에 원래의 태백산과 멀리 떨어져 있었을 신라의 왕들이 태백산에 제사지냈다는 것을 보면 신라는 고구려와는 달리 신라에 가까운 다른 산을 태백산이라 불렀던 것이 아닌가 싶고, 백제의 북쪽에는 말갈이 위치하여 수시로 백제를 침공했던 기록들이 나타나고 있는데, 중국 사서들을 보면 말갈 중에서 가장 남쪽에 위치했던 부족은 속말말갈이었다고 기록하고 있으니 백제를 자주 침공했던 말갈은 곧 속말말갈이었을 것이다.

위서(魏書) 물길(勿吉) 전을 보면, “물길의 남쪽에는 도태산(徒太山)이 있는데, 위나라 말로는 대백(大白: 太白)으로 범, 표범, 큰곰, 이리가 사람을 해쳐 사람들이 산에서는 오줌이나 대변을 보지 못한다” 라고 기록하고 있어 도태산이 곧 태백산 임을 알 수 있게 하고,

수서 말갈 전을 보면, “도태산이라는 산이 있어 풍속에 매우 숭상하고 두려워한다. 산 속에는 곰, 큰곰, 표범, 이리 등이 있으나 모두 사람을 해치지 않으며, 사람도 이들을 함부로 죽이지 않는다” 라고 기록하고 있고,

북사 물길 전에도, “물길의 남쪽에 종태산(從太山 : 徒太山의 오기)이 있는데, 중국말로 태황(太皇)이라는 의미이다. 풍속에 그 산을 매우 공경하고 두려워하여 사람들이 산에서 소변이나 대변을 보지 않고, 그 산을 경유하는 사람은 용기에 담아 가지고 간다. 산 위에는 곰, 큰곰, 표범, 이리가 있으나 모두 사람을 해치지 않으며 사람들 역시 그 동물들을 함부로 죽이지 않는다” 라고 기록되어 있어 말갈의 남쪽에 도태산(태백산)이 위치하고 있었고, 매우 신성시 하는 산이었음을 알 수 있다.

또한 신당서 흑수말갈 조를 보면, “흑수말갈은 숙신 땅에 있는데, 또한 읍루라고도 하며, 후위 때에는 물길로도 불리웠다. 경사에서 동북쪽으로 6천리 밖에 있는데, 동쪽은 바다에 접하고, 서쪽은 돌궐에 닿았으며, 남쪽은 고구려, 북쪽은 실위와 접해 있다. 수십 부로 나뉘어져 추장들이 각기 다스린다. 그 중 가장 두드러진 부는 속말부로서 가장 남쪽에 위치하는데, 태백산(太白山)에 이른다. 도태산이라고도 하는데, 고구려와 서로 닿는다”라고 기록하고 있고,

신당서 발해 전에는, “발해는 본래 속말말갈로서 고구려에 부용되어 있었으며, 성은 대씨이다. 고구려가 멸망하자 무리를 이끌고 읍루의 동모산을 차지하였다. 그 땅이 영주에서 동쪽으로 2천리에 있으며, 남쪽은 신라와 닿아 니하를 국경으로 삼고 동쪽은 바다에 닿았고 서쪽은 거란까지였다. 성곽을 쌓고 사니 고구려의 패잔병들이 점점 모여들었다.

만세통천 중에 거란의 이진충이 영주도독 조홰(조문홰)를 죽이고 반란을 일으키자 사리 걸걸중상이라는 자가 말갈 추장 걸사비우 및 고구려의 남은 무리와 함께 동쪽으로 달아나 요수를 건너 태백산 동북쪽을 거점으로 하여 오루하와의 사이에 성벽을 쌓아 수비했다”라고 기록되어 있어 도태산이 곧 태백산 임을 명확히 해주고 있고, 말갈의 남쪽 국경이 태백산이었음을 알 수 있게 하며, 속말말갈이 중심 부족이었던 발해의 건국지가 태백산 동북쪽이었음을 알 수 있게 한다.

그런데 필자가 보기에 중국 사서들에 나타나는 태백산(도태산)은 칠로도산 산맥 중 지금의 대광정자산(大光頂子山, 2,067m)을 말하는 것이 아닌가 싶은데, 이는 삼국의 중심 강역이 바로 그 남쪽 부근으로 나타나며, 발해의 첫 도읍 중경현덕부가 내몽골 파림우기 부근으로 비정되기 때문이다.

지금 대흥안령산맥은 서남쪽으로 뻗어 내려와 대광정자산이 되고, 그 남쪽으로 칠로도산을 이루어 뻗어내려, 연산산맥, 홍석립자산과 만난다.

그리고는 동남쪽으로 뻗어 한가지는 산해관 각산, 장수산이 되고, 또 한가지는 조산이 되고, 또 다른 한 가지는 갈석산이 되었다.

그리고 남쪽으로 뻗은 가지는 도산이 되고, 또 한가지는 경충산이 되며, 다른 또 한가지는 반산이 되며, 또 한 가지가 서쪽으로 뻗어 북경 북쪽을 지나면서 연산산맥, 군도산이 되고, 서산산맥이 되어 북경 서쪽으로 뻗어내려 간다.

그렇다면 고구려 사람들은 지금의 대흥안령산맥을 장백산, 개마산, 불함산 등으로 불렀고, 그 남쪽에 위치한 칠로도산 산맥을 백두산, 태백산으로 불렀던 것이 아닌가 생각해 볼 수 있고, 세월이 지나면서 장백산, 태백산, 백두산을 혼용하여 사용한 것 같다.

우리는 지금 백두산이라 하면 한반도 북쪽에 있는 백두산 만을 생각하게 되지만 조선시대 사람이었던 잠곡 김육(金堉:1580~1658) 선생은 지금의 진황도 산해관 서쪽에 위치한 유관진을 지나면서 그 북쪽에 백두산이라는 산이 있다고 언급했다.

조경일록의 기록에 따르면 지금의 하북성 당산시 천서, 준화 부근에 있는 경충산, 공동산, 천진 반산, 북경의 옥천산 등이 모두 백두산에서 뻗어내린 산맥이라 하고 있고, 백두산은 돌산이 눈처럼 하얗기 때문에 붙여진 이름이라 했다.

따라서 우리의 환웅천황이 하늘로부터 내려와 신시에 도읍하고 나라를 세웠다는 진짜 태백산은 칠로도산 산맥 중에 위치한다고 할 수 있다. 필자는 고구려의 태백산이 칠로도산 산맥 중의 대광정자산(大光頂子山, 2,067m)을 말하는 것이라고 생각하고 있다.

어찌되었든 잠곡은 지금의 요녕성 호로도 부근이나 진황도, 당산시 일원이 우리 대륙의 옛 땅이었다는 것을 알고 있었던 것으로 여겨지는데, 왜 그는 그러한 사실을 구체적으로 언급하지 않았던 것일까?

혹시 우리의 대륙 역사에 대해서는 구체적으로 언급해서는 안되는 말 못할 사정이 있었을까?

그리하여 슬그머니 백두산에 대하여 언급했고, 고려촌에 대한 기록을 사행록에 기록했던 것이 아닌가 생각해 볼 수 있는 것이다.

그것은 잠곡 스스로 백두산에 대하여 자세하게 언급하고 있으면서도 그 백두산이 우리 역사와 관련이 있다는 단 한줄의 언급이 없고, 또 지금 풍윤 서쪽의 고려촌이라는 곳을 지나 사류하보에 도착했다고 기록하고 있으면서도 그 고려촌의 유래 등에 대하여 단 한마디의 언급자체를 하지 않고 있기 때문에 그렇게 생각해 볼 수 있다는 말이다.

일반적인 상황이라면 당시 조선에도 백두산이 있었고, 중국에도 백두산이라는 같은 이름의 산이 있었다면, 잠곡은 우리나라에도 백두산이라는 산이 있는데, 이곳에도 똑같은 이름의 산이 있다고 신기해하거나 간단하게나마 두 백두산을 비교하는 기록이 있어야 마땅하고, 또 우리 역사와 관련 있는 고려촌이라는 동네가 사행길 길목에 있었다면 반가운 마음에 고려촌이라는 동네가 왜 그곳에 있게 되었는지, 어떤 사람들이 살고 있는지 그 고려촌의 연원이나 풍습이라도 간략하게나마 언급하는 것이 인지상정일 것인데, 전혀 그렇지 않기 때문에 우리 역사와 관련되는 기록은 일부러 피했을 것이라고 이해할 수밖에 없는 것이다.

혹시 조선시대에는 우리의 대륙 옛 땅에 대한 것을 언급하는 것 자체가 금기사항으로서 그를 어기게 되면 삼족이 멸하는 벌을 받아야 했던 것은 아니었을까?

그리하여 명, 청 대를 지나면서 500년간 조선의 선비들은 그 잃어버린 대륙의 우리 옛 땅에 대하여 언급하거나 기록으로 남길 수 없었고, 그렇게 대륙에 있었던 우리 옛 땅은 점점 잊혀져 갔고 지금에 이르러서는 그를 아는 사람이 없게 된 것은 아닐까?