화제 - 비전(秘傳)의 채소 “향갓” 그 오묘한 맛

지금 충남 논산시 노성면 장구리에 가면 민속문화재 제8호로 지정되어 있는 "윤황선생고택"이 있다.

윤황선생은 조선 선조 4년 신미년(서기1571) (음력) 11월 18일 축시[팔송연보에 의함]에 한성 서문 밖에서 태어나 인조 16년 기묘년(서기1639) (음력) 6월 4일에 69세로 별세하였다.

호는 팔송(八松)이고, 배위는 우계 성혼선생의 딸이며, 명재 윤증선생이 바로 그의 손자이다.

팔송 윤황선생이 활약했던 시기는 조선에 내우외환이 겹치는 시기였다. 임진왜란이 끝난 후 광해군 시기를 지나 인조반정이 일어났고 이괄의 난을 거쳐 정묘호란과 병자호란을 겪었던 격랑의 시기였다.

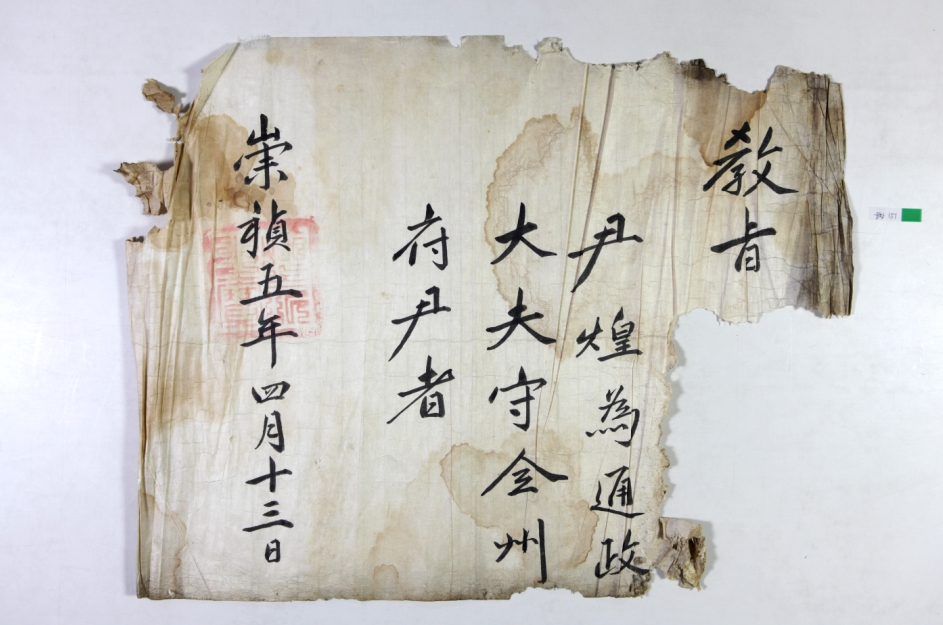

[위 : 팔송 윤황선생 문과 을과 제1인급제 교지](1597)

[위 : 팔송 윤황선생 북청도호부판관 교지](1608)

[위 : 팔송 윤황선생 전주부윤 교지](1632)

[위 : 팔송 윤황선생이 생전에 받은 사간원대사간 교지](1636)

팔송 윤황선생은 임진왜란 말기인 선조 30년(서기1597) 4월 알성문과을과에 제1인으로 급제하여 승문원권지부정자에 제수된 후 승문원박사. 사헌부감찰, 예조‧형조좌랑을 거쳐 수원판관, 예조정랑, 북청판관, 영광군수에 임명되었다가, 인조반정 후 사헌부장령, 사간원사간이 되었고, 정묘호란 때는 척화의 선봉에 섰다.

정묘호란 후에는 암행어사가 되어 평안도지방을 암행하였고, 사간원사간, 성균관사성에 제수되었다가 홍문관응교, 세자시강원 보덕, 동부승지, 우부승지 등을 지냈다.

그 후 이조참의, 성균관대사성, 병조참지 등이 되었다가 전주부윤이 되었고, 병조참의, 이조참의, 사간원대사간 등에 제수되었다.

병자호란 때에도 척화를 주장하였고, 전쟁이 끝난 후에는 척화를 했다하여 삼학사가 청나라로 볼모로 잡혀갈 때 대신 가겠다고 하였으나 받아들여지지 않았고, 영동에 유배되었다가 풀려나 고향인 니산(현 충남 논산 노성)으로 돌아가 세상을 떠났다.

[충남 논산시 노성면 장구리에 조성되어 있는 팔송 윤황선생 묘소]

[팔송 윤황선생 묘(위), 신도비(중) 그 아래 재실]

[위 : 재실전경]

[팔송 윤황선생 증영의정 교지](1710)

[팔송 윤황선생 증시 문정공 교지](1711)

사후인 숙종 36년(서기1710)에 영의정에 추증되었고, 다음해(서기1711)에 문정(文正)의 시호를 받았으며, 정조 22년(서기1798)에는 생전 척화의 공을 인정받아 부조지전(불천지위라고도 한다)의 은전을 받았다. 이때 정조가 손수지은 어제시를 내리면서 사판에 새겨 큰 것은 노강서원에 걸고, 작은 것은 장구동 가묘(사당)에 걸도록 명하였는데 현재까지 원형그대로 전하고 있다.

정조어제시사판은 보물급에 해당하는 중요한 유물이다.

윤황선생은 원래 논산의 노강서원(魯岡書院), 영광의 용암서원(龍巖書院), 영동의 초강서원(草江書院), 전주의 반곡서원(盤谷書院)에 배향되어 있었으나 용암서원과 초강서원은 대원군 때 철폐되었고, 현재는 노강서원, 반곡서원에 배향되어 있다.

☆ 일부 사람 중에 윤황선생이 영광의 용계서원(용계사라고도 하고 지금의 내산서원)에 배향되었다고 하기도 하나 이는 잘못 알고 있는 것이다.

용계(龍溪)와 용암(龍巖)을 착각한 결과이다.

[문정공 팔송 윤황선생 부조묘 어제시 사판 원본이 걸려 있을 때의 모습 : 1798.3.19 정조대왕이 짓고, 글씨는 조선의 명필 극옹 이만수 선생이 썼다]

[정조어제시사판 모사본 : 지금 원본은 공주에 있는 충남역사박물관에 보관되어 있고, 문정공 팔송 윤황종가의 사당에 걸려 있는 것은 모사본이다]

[팔송 윤황선생 사당(종가사당)]

[팔송 윤황선생 불천위제사 제물]

[향갓]

그런데 지금 팔송 윤황선생의 후손이 수백년간 재배하고 있다는 비전의 채소가 있는데, 이름하여 “향갓”이다.

생김새는 위 사진과 같은데, 팔송 윤황선생 후손들은 “팔송할아버지 때부터 전해져 내려온 채소”로 인식하고 있고, “머리 좋아지는 채소”로도 인식하고 있었는데, 이는 아마 조선시대에 팔송 윤황선생의 후손들이 평소에 향갓을 즐겨 먹었고, 대과에 많이 급제했기 때문일 것이라 생각되고, 코를 톡 쏘는 매콤한 맛이 졸음을 쫓아주어 과거공부에 전념할 수 있었기 때문에 향갓을 “머리 좋아지는 채소”라고 인식하게 되었을 것이다.(혹시 진짜 머리(IQ) 좋아지는 성분이 함유되어 있을지도 모르겠다)

매콤한 맛이 오묘하여 요즈음에는 삼겹살과 함께 쌈을 싸서 먹기도 하고, 생선회와 함께 쌈을 싸서 먹기도 하고, 겉절이를 해서 먹기도 하는데, 매콤한 그 맛이 육류나 생선회와 아주 잘 어울린다고 하겠다.

☆ 실제 성분분석을 해보았더니 인체에 매우 유용한 베타카로틴 성분이 쑥갓의 6.6배, 당근의 3.3배, 깻잎의 2.7배 들어 있었다. 베타카로틴 성분 함유량이 다른 채소에 비하여 월등하게 많았는데, 베타카로틴은 눈에 좋고 항암 및 항산화 작용을 하는 물질로 알려져 있다.

그런데 이상한 것은 지금 북한의 북청지역이나 중국의 길림성 등 백두산을 중심으로 하는 그 주변 지역에도 향갓과 동일한 채소로 보이는 영채(靈菜)라는 채소가 분포되어 있다고 한다.

☆ 연변에서 왔다는 조선족 사람들이 향갓을 보더니 영채라고 하면서 무척이나 반가워했다.

서로 멀리 떨어져 있어 상호 교류가 있었을 것으로는 보이지 않는 두 지역에 동일한 채소가 있다는 것을, 팔송 윤황선생과 연관지어 생각해보면, 400여년전 팔송 윤황선생이 북청도호부판관으로 부임해 갈 때 향갓씨앗을 가지고 가서 그곳에 퍼뜨렸거나, 팔송 윤황선생이 임기가 끝나 돌아올 때 원래 그 지방에 있던 향갓씨앗을 가지고 왔고 그의 후손들이 대를 이어가면서 수백년간 재배하여 지금에 이르렀다고 추정해 볼 수 있을 것이다.

그런데 지금 북한에서는 영채가 북청지역의 특산물이고 장수식품, 항암식품으로 인식하고 있다고 하며, 조선시대 임금님께 올리는 진상품이었다고도 한다는데, 그러나 영채가 조선시대 북청도호부의 특산물로서 진짜 진상품이었다면 신증동국여지승람 북청도호부 토산 조에 당연히 기록되었을 것인데, 아무리 뒤져보아도 신증동국여지승람이 완성된 해인 1530년 당시까지 함경도 북청도호부에 “영채(靈菜)”라는 특산물이 있었다는 기록이 나타나지 않는다.

☆ 신증동국여지승람 북청도호부

토산

실[絲]삼[麻]사향(麝香)영양(羚羊)굴피[樺皮]석심[石蕈]오미자(五味子)인삼(人蔘)벌꿀[蜂蜜]잣[海松子]자초(紫草)옻[漆]숭어[秀魚]홍어(洪魚)쇠[鐵]:성대산에서 난다. 연어(鰱魚)삼치[麻魚]송어(松魚)청어(靑魚)황어(黃魚)방어(紡魚)고등어[古刀魚]넙치[廣魚]살조개[江瑤柱]미역[藿]전복[鰒]홍합(紅蛤)문어(文魚)대구[大口魚]은어(銀魚)게[蟹]여항어(餘項魚)도루묵[銀口魚]꽃게[紫蟹]해삼(海蔘)고리마(古里麻)소유(酥油)돈치[貂]청서(靑鼠)수달(水獺)해달(海獺)소금[鹽] 신증 감초(甘草)

그렇다면 북청에는 1530년 이후 어느 시기에 외부로부터 유입된 것이라 할 수 있을 것인데, 혹시 팔송 윤황선생이 북청도호부판관으로 부임하면서 향갓씨앗을 가지고 가서 그 지역에 퍼뜨려 준 것이 아닐까 추정해 볼 수 있고, 그 이후 언젠가 이름이 바뀐 것이라 할 수 있을 것이다.

이는 북청지역이나 연변지역에서 지금 영채를 “산갓”이라고도 부른다고 하는데, 이는 원래의 명칭인 “향갓”을 발음이 비슷한 사투리로 “산갓”이라고 부르다가 또 “영채”로 바뀐 것으로 생각해 볼 수 있을 것이기 때문이다.

그리고 많은 사람들이 향갓과 산갓을 혼동하기도 하는데, 사실 산갓[山芥]은 향갓과는 전혀 다른 식물이다.

전통적으로 추운 겨울이 지나고 봄이 시작된다는 입춘 때가 되면 김장김치가 맛이 변하기 시작하고, 겨울 동안 묵은 김장김치만 먹어야했던 입맛을 돋우기 위해 입춘오신반이라는 매콤한 맛이 나는 봄채소를 먹었는데, 이때 오신반(움파, 산갓, 당귀싹, 미나리싹, 무싹) 중 하나가 바로 산갓이다.

[간지름나무꽃 활짝 핀 팔송의 손자 명재 윤증선생고택]

[참고] 산갓과 향갓의 외형 비교

[산갓]

[향갓]