윤여동설 – 호태왕(광개토왕)비문 영락6년(A.D.396) 병신년 조의 새 해석 - 최초주장

영락 6년(A.D.396) 병신년 조

百殘新羅舊是屬民

백잔과 신라는 옛날 (우리의) 속민이었다

由來朝貢

그런 이유로 조공을 바쳐왔다

而(倦)以辛卯年來

그런데 신묘년이래 (조공 바치는 것을) 게을리 하였다

渡海破百殘☆☆新羅以爲臣民

바다를 건너 백잔... 신라를 격파하여 신민으로 만들기 위하여

以六年丙申 王躬率水軍 討伐殘國

영락 6년 병신년에 왕이 몸소 수군을 이끌고 백잔국을 토벌하였다

軍至窠南攻取 軍至窠南攻取 壹八城 臼模盧城 各模盧城 于氐利城 ☆☆城 閣彌城 牟盧城 彌沙城 古舍蔦城 阿旦城 古利城 ☆利城 雜濔城 奧利城 勾☆城 古模耶羅城 須鄒城 ☆☆城 ☆而耶羅城) 瑑城 於利城 ☆☆城 豆奴城 農賣城 沸城 比利城 彌鄒城 也利城 大山漢城 掃加城 敦拔城 ☆☆☆城 婁賣城 散那城 那旦城 細城 牟婁城 于婁城 蘇赤城 燕婁城 析支利城 巖門芑城 林城 ☆☆☆ ☆☆☆ ☆利城 就鄒城 從拔城 古牟婁城 閏奴城 貫奴城 彡穰城 曾拔城 宗古盧城 仇天城 ☆☆ ☆☆ 逼其國城

우리 군사가 남쪽 그들의 보금자리를 쳐 일팔성(壹八城) 구모로성(臼模盧城) 각모로성(各模盧城) 우저리성(于氐利城) ☆☆성(☆☆城) 각미성(閣彌城) 모로성(牟盧城) 미사성(彌沙城) 고사조성(古舍蔦城) 아단성(阿旦城) 고리성(古利城) ☆리성(☆利城) 잡미성(雜濔城) 오리성(奧利城) 구☆성(勾☆城) 고모야라성(古模耶羅城) 수추성(須鄒城) ☆☆성(☆☆城) ☆이야라성(☆而耶羅城) 전성(瑑城) 어리성(於利城) ☆☆성(☆☆城) 두노성(豆奴城) 농매성(農賣城) 비성(沸城) 비리성(比利城) 미추성(彌鄒城) 야리성(也利城) 대산한성(大山漢城) 소가성(掃加城) 돈발성(敦拔城) ☆☆☆성(☆☆☆城) 누매성(婁賣城) 산나성(散那城) 나단성(那旦城) 세성(細城) 모루성(牟婁城) 우루성(于婁城) 소적성(蘇赤城) 연루성(燕婁城) 석지리성(析支利城) 암문기성(巖門芑城) 임성(林城) ☆☆☆(☆☆☆) ☆☆☆(☆☆☆) ☆리성(☆利城) 취추성(就鄒城) 종발성(從拔城) 고모루성(古牟婁城) 윤노성(閏奴城) 관노성(貫奴城) 삼양성(彡穰城) 증발성(曾拔城) 종고로성(宗古盧城) 구천성(仇天城) ☆☆(☆☆) ☆☆(☆☆)을 빼앗으며, 그 나라의 국성(國城)인 도읍에 바짝 접근했다

殘不服義 敢出迎戰

(백)잔주가 태왕의 뜻에 불복하고 감히 나와 맞아 싸웠다

王威赫怒 渡阿利水遣刺迫城

왕이 노하여 아리수를 건너 빠르게 진군시켜 성에 육박하였다

殘兵歸穴 就便圍城

(백)잔병이 소굴로 돌아가므로 성을 포위했다

而殘主困逼 獻出男女生口一千人 細布千匹

(백)잔주가 곤경에 처해 남녀 1천명 세포 1천 필을 바치며

跪王自誓 從今以後永爲奴客

왕 앞에 무릎 꿇고 스스로“지금 이후로 영원히 노객이 되어 따르겠습니다”라고 맹세했다.

太王恩赦 始迷之愆錄 其後順之誠

태왕이 은혜를 베풀어 용서하고 약속한대로 그 후 성의 있게 순종하는지를 지켜보겠노라 하였다.

於是得 五十八城 村七百 將殘主弟幷大臣十人

이때 58개 성, 7백개 촌, 장수와 (백)잔주의 동생 그리고 대신 10명을 얻었다

旋師還都

개선하여 도읍으로 돌아왔다

[而倭以(이왜이)인가? 而倦以(이권이)인가?]

1.호태왕 비문의 구성

호태왕 비문(국강상광개토경평안호태왕 비문)의 구성은 일정한 형식을 지니고 있다.

영락 5년(395) 조의 구성을 보면,

첫째 비려 정벌의 이유를 명확히 했고,

둘째 구체적으로 어느 곳을 정벌했는가 하는 곳을 명시하며,

셋째 전과가 어땠는가를 기록하고 있다.

이는 병신년 조의 기록도 예외는 아니다.

병신년 조의 구성을 보면,

첫째 정벌이유로는,

百殘新羅舊是屬民

백제와 신라는 옛날 (우리의) 속민이었다

由來朝貢

그런 이유로 조공을 바쳤다

而(倦)以辛卯年來

그런데 신묘년이래 (조공 바치는 것을) 게을리 하였다

渡海破百殘☆☆新羅以爲臣民

바다를 건너 백제... 신라를 격파하여 신민으로 만들기 위하여

以六年丙申 王躬率水軍 討伐殘國

영락 6년 병신년에 왕이 몸소 수군을 이끌고 백제를 토벌하였다

라고 하여 백잔(백제)의 정벌 이유와 목적을 분명하게 기록하고 있다.

정벌이유는 호태왕(광개토왕)이 왕권을 행사하기 시작한 신묘년 즉 영락 원년(A.D.391)부터 백제가 조공 바치는 것을 게을리 했기 때문에 이를 쳐서 신민으로 삼아 조공을 받기 위함이었다.

둘째 정벌 장소는

軍至窠南攻取 壹八城...(中略) ...逼其國城

우리 군사가 남쪽 그들의 보금자리를 쳐 일팔성...(중략)... 빼앗으며 그 나라의 도읍에 바짝 접근했다

殘不服義 敢出迎戰

(백)잔주가 태왕의 뜻에 불복하고 감히 나와 맞아 싸웠다

王威赫怒 渡阿利水遣刺迫城

왕이 노하여 아리수를 건너 빠르게 진군시켜 성에 육박하였다

殘兵歸穴 就便圍城

(백)잔병이 소굴로 돌아가므로 성을 포위했다

라고 기록하여 최종 공격 목표는 백제의 도읍(필자주 : 당시 백제의 도읍은 한성이었다)이었음을 밝히고 있는데, 앞에서 고구려는 육군이 아닌 수군을 동원하여 신속하게 남쪽으로 이동하여 백제의 도읍(한성)을 향하여 진군했다.

이때 고구려의 백잔(백제)정벌의 궁극적 목적은 조공을 받는데 있었기 때문에 도읍인 한성까지를 함락시켜 빼앗을 마음은 없었던 것으로 보인다.

그리하여 호태왕(광개토왕)은 아리수를 건너기 전에 사자를 보내 백제에게 항복하고 조공을 잘 바칠 것인가를 물었던 것이 아닌가 싶다.

그런데 이때 혈기 왕성했던 백제의 아신왕은 이를 거부하고 결사 항전을 결의했을 것이다.

그러자 광개토대왕은 화가 났고, 드디어 군사들에게 아리수를 도하하여 백제의 도읍 한성을 함락시키라는 명령을 내렸고, 군사들은 강을 건너 신속하게 도읍인 한성을 향하여 진군하여 포위한다.

그리하여 한성은 고구려 군에게 오래도록 포위되어 결국 아신왕은 항복해야만 했다.

한성(漢城)이 고구려군에게 오래도록 포위되어 있었을 것으로 생각되는 이유는 就便圍城(취편위성)이라 하여 공격하여 파괴하고 함락 시켰다는 의미의 攻破(공파)라는 용어가 기록되어 있지 않고, 또 이렇게 했더니 而殘主困逼(이잔주곤핍) 즉 백제의 왕이 곤경에 직면하여......라고 기록하고 있기 때문이다.

셋째 전과부분의 기록은

而殘主困逼 獻出男女生口一千人 細布千匹

(백)잔주가 곤경에 처해 남녀 1천명 세포 1천 필을 바치며

跪王自誓 從今以後永爲奴客

왕 앞에 스스로 무릎꿇고 “지금 이후로 영원히 노객이 되어 따르겠습니다”라고 맹세했다.

太王恩赦 始迷之愆錄 其後順之誠

태왕이 은혜를 베풀어 용서하고 약속한대로 그 후 성의 있게 순종하는지를 지켜보겠노라 하였다.

於是得 五十八城 村七百 將殘主弟幷大臣十人

이때 58개 성,7백개 촌, 장수와 (백)잔주의 동생 그리고 대신 10명을 얻었다

旋師還都

개선하여 도읍으로 돌아왔다

라는 대목으로서 백제의 아신왕은 젊은 혈기로 조공을 못 바치겠다고 뻗대다가 당시 나이도 비슷했을 호태왕에게 무릎 꿇고 맹세해야 했고, 많은 땅을 빼앗기고, 인질을 보내야 하는 수모를 겪었던 것이다.

당시 백제가 고구려의 호태왕에게 조공만 잘 바쳤더라면 이러한 일은 일어나지 않았을 것이다.

그런데 이와 동일한 구성이 영락 5년(395) 조와 영락 20년(410) 조에도 보인다.

영락 5년 조를 보면,

[정벌이유]

永樂 5年 歲在乙未

영락 5년은 을미년이다

王以碑麗 不歸☆人 躬率往討

왕이 비려가 (붙잡아간) 사람들을 돌려보내지 않으므로 몸소 군사를 거느리고 가서 토벌하였다

[정벌장소]

過富山 負山 至鹽水上

부산과 부산을 지나 염수에 이르러

破其三部落 六七百營

세 개 부락 6, 7백 영을 격파하고

[전과]

牛馬群羊 不可稱數 于是旋駕

셀 수 없을 만큼의 소 말 양떼를 노획하고 개선하는데

因過襄平道 東來 ☆城 力城 北豐

양평도를 지나 동쪽으로 ..성 역성 북풍을 거쳐왔다

王備獵 遊觀土境田獵而還

왕이 사냥을 준비시켜 경치도 구경하고 사냥도 즐기면서 돌아왔다

로 나누어 볼 수 있고,

영락 20년 조는,

[정벌이유]

二十年 庚戌 東扶餘舊是鄒牟王屬民

영락 이십년은 경술년이다. 동부여는 옛날 추모왕의 속민이었는데

中叛不貢

중간에 배반하고 조공을 바치지 않았다

王躬率往討

왕이 몸소 (군대를) 이끌고 가서 토벌하였다

[정벌장소]

軍到餘城 而餘擧國駭服

군대가 부여성에 도착하자 부여의 온 나라가 놀라 항복했다

[전과]

獻出...

...을 바쳤다

王恩普覆 于是旋環

왕의 은혜로움을 널리 펼치고 개선하여 돌아왔다

又其慕化隨官來者

또 그 (은혜로움을) 사모하여 따라온 관리도 있었다

味仇婁鴨盧 椯社婁鴨盧 肅斯舍鴨盧 ☆☆☆鴨盧

미구루압로 타사루압로 숙사사압로 ...압로였다

凡所攻破城六十四 村一千四百

무릇 공격하여 빼앗은 곳이 64개 성 1천4백 개 촌이었다

로 나누어 볼 수 있어 거의 같은 구성형태로 비문을 작성했음을 알 수 있다.

그런데 한·일간에 그 해석을 놓고 첨예하게 대립하고 있는 비문의 내용이 아래의 내용이다.

而(倭)以辛卯年來渡海破百殘☆☆新羅以爲臣民 以六年丙申王躬率水軍討伐殘國

그런데 많은 학자들은 지금까지 위 문장을 “왜가 신묘년에 바다를 건너와 백잔...신라를 격파하여 신민으로 삼았기 때문에 영락 6년 병신년에 호태왕(광개토왕)이 몸소 수군을 이끌고 가서 백잔(백제)을 토벌했다”라고 해석하는데, 그렇다면 고구려는 매우 이상한 나라가 되어버리고 만다.

만약 옛날 고구려의 속민이었던 백제를 왜가 쳐서 빼앗아 가서 왜국의 신민으로 삼았다면 고구려는 그 당사자인 왜에게 백제를 돌려달라고 요구하거나 만약 그 요구가 받아들여지지 않으면 왜를 상대로 전쟁을 했어야지 아무 힘도 없었을 백제를 칠 일이 아니기 때문이다.

그러나 신묘년 기사 중의 “倭(왜)”를 게으를 “倦(권)”자로 바꾸어 놓고 문장을 해석하면 고구려가 백제를 친 이유가 명확해진다.

而(倦)以辛卯年來渡海破百殘☆☆新羅以爲臣民 以六年丙申王躬率水軍討伐殘國

호태왕(광개토왕)이 비려를 친 것은 붙잡아간 고구려 백성을 돌려보내지 않았기 때문이고, 동부여를 친 것은 동부여가 옛날 추모왕 때 고구려의 속민이었는데 도중에 배반하고 조공을 바치지 않았기 때문이었다.

그러나 왜(倭)를 권(倦 : 게으를 권)으로 바꾸어 해석하면,

백제신라가 옛날 고구려의 속민이었으므로 조공을 바쳤는데

(百殘新羅舊是屬民 由來朝貢)

신묘년(391) 이래 조공 바치는 것을 게을리 하였기 때문에

(而倦以辛卯年來)

바다를 건너 백제... 신라를 격파하여 신민으로 만들기 위하여

(渡海破百殘☆☆新羅以爲臣民)

영락 6년(396) 병신년에 호태왕이 몸소 수군을 이끌고 백제를 토벌했다

(以六年丙申 王躬率水軍 討伐殘國)

라는 해석이 가능해지는 것이다.

신묘년이란 영락 원년인 서기 391년을 말하는 것이고,

병신년이란 영락 6년인 서기 396년을 말하는 것인데, 호태왕이 백제를 치는 것은 호태왕이 왕권을 행사하기 시작한 영락 원년 이래 조공을 잘 바치지 않았기 때문이었다. 비문의 기록대로라면, 백제가 조공을 잘 바쳤다면 호태왕이 백제를 정벌하지 않았을 것이라는 말과 같다.

그리고 도해(渡海)란 실제 바다를 건넜다는 말이 아니라 큰 호수 또는 큰 강을 건넜다는 말로서 패수(현 난하 반가구수고)를 건넜다는 말이고,

아리수(阿利水)란 한성을 공격할 때 건너야 하는 한수(漢水)의 다른 이름으로 여겨지는데, 지금의 진황도 도산 부근에서 발원하여 남쪽으로 흐르는 사하(沙河)를 말하는 것이라 생각된다.

다만 삼국사기를 보면, 이때 신라는 호태왕이 왕권을 행사한 서기 392년 봄에 고구려에서 사신을 보내와 볼모를 보내라 하자 나물왕이 고구려가 강성하다 하여 이찬 대서지의 아들 실성을 보내 볼모로 삼았다는 기록이 있는 것으로 보아 조공도 바쳤을 것으로 생각할 수 있지만,

백제의 경우는 근초고왕 24년(369)에 고구려의 고국원왕이 백제를 침공함으로써 시작된 두 나라 간의 전쟁이 결국 371년에 이르러 백제가 평양성을 침공하여 고국원왕이 화살에 맞아 죽게 되는 상황에까지 이르게 되어 서로 철천지원수의 나라가 되어 있었다.

그리고 375년 7월에도 고구려가 수곡성을 쳐 함락 시켰으며,

근구수왕이 왕위에 오른 376년에도 고구려가 다시 백제의 북쪽 변경을 침공한다.

그러자 377년 10월에는 백제에서 평양성을 침공하고, 11월에는 고구려가 백제를 침공한다.

또한 진사왕 때인 386년 8월에도 고구려에서 백제를 침입하고, 389년 9월에는 백제가 고구려를 침공하고 또 390년 9월에 다시 고구려를 쳐 도곤성을 함락시킨다. 392년 7월에는 고구려의 호태왕이 백제를 침공하여 석현성 등 10여개 성을 함락 시켜 빼앗아 갔고, 또 10월에는 관미성을 빼앗아 간다.

아신왕 때인 393년 8월에는 백제가 고구려에게 빼앗긴 5개성을 다시 탈환하며, 394년 7월에는 고구려와 백제가 수곡성에서 싸워 고구려가 승리한다.

또 395년 8월에는 백제가 고구려를 쳤다가 호태왕에게 패수 전투에서 패하자 11월에 이르러 출전했다가 눈이 많이 내리자 철군하기도 한다.

따라서 호태왕비문에서 백제가 옛날부터 고구려의 속민이었기 때문에 조공을 바쳤고, 신묘년 이래 조공 바치는 것을 게을리 했다는 것은 믿기 어렵다 하겠다.

물론 백제가 건국된 이후 약 4백년간은 백제가 옛날 졸본부여에서의 관계 즉 옛날 주몽왕과 소서노가 잠깐 동안 혼인을 했었고,주몽왕과 비류,온조가 잠깐 동안이나마 의붓아버지와 의붓아들 관계였었기 때문에 고구려에 조공을 바쳤을 지도 모르는 일이지만, 두 나라 간에 전쟁을 하게 된 그 이후에도 조공을 바쳤다는 것은 과장된 표현이라 할 수 있을 것이다.

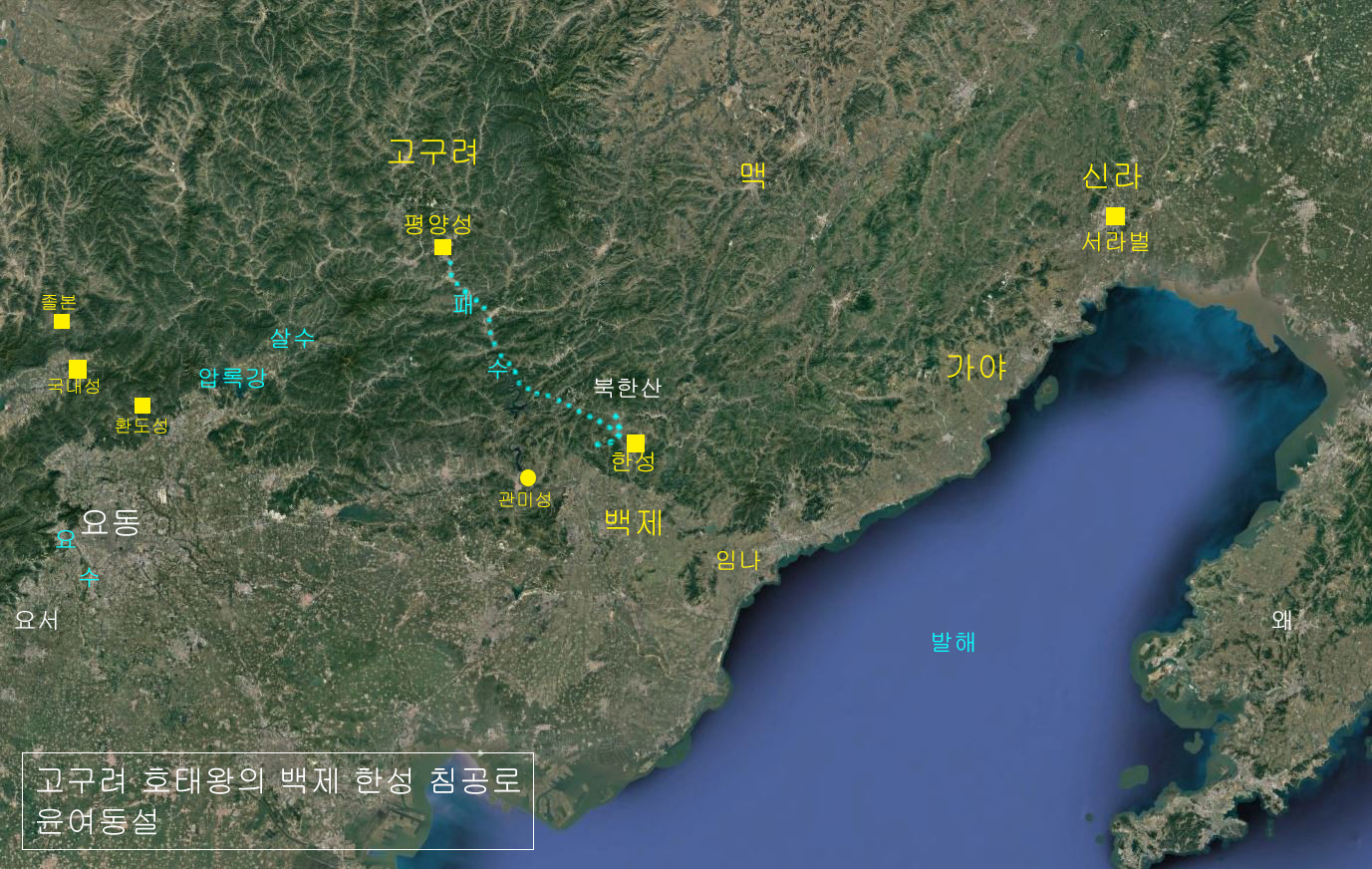

2. 정벌 루트

호태왕은 백잔 즉 백제를 토벌하면서 수군을 이용했다고 기록하고 있다.

그렇다면 이때 고구려는 어디에서 배를 띄워 백제의 어디에 도착하여 공격을 시작했을까?

병신년 조에 나타나는 백제 성들의 이름을 살펴보자.

☀ 병신년 조에 나타나는 58개 성

이름을 알 수 있는 성 이름을 알 수 없는 성

(46개) (12개)

일팔성(壹八城)

구모로성(臼模盧城)

각모로성(各模盧城)

우저리성(于氐利城)

☆☆성(☆☆城)

각미성(閣彌城)

모로성(牟盧城)

미사성(彌沙城)

고사조성(古舍蔦城)

아단성(阿旦城)

고리성(古利城)

☆리성(☆利城)

잡미성(雜濔城)

오리성(奧利城)

구☆성(勾☆城)

고모야라성(古模耶羅城)

수추성(須鄒城)

☆☆성(☆☆城)

☆이야라성(☆而耶羅城)

전성(瑑城)

어리성(於利城)

☆☆성(☆☆城)

두노성(豆奴城)

농매성(農賣城)

비성(沸城)

비리성(比利城)

미추성(彌鄒城)

야리성(也利城)

대산한성(大山漢城)

소가성(掃加城)

돈발성(敦拔城)

☆☆☆성(☆☆☆城)

누매성(婁賣城)

산나성(散那城)

나단성(那旦城)

세성(細城)

모루성(牟婁城)

우루성(于婁城)

소적성(蘇赤城)

연루성(燕婁城)

석지리성(析支利城)

암문기성(巖門芑城)

임성(林城)

☆☆☆(☆☆☆)

☆☆☆(☆☆☆)

☆리성(☆利城)

취추성(就鄒城)

종발성(從拔城)

고모루성(古牟婁城)

윤노성(閏奴城)

관노성(貫奴城)

삼양성(彡穰城)

증발성(曾拔城)

종고로성(宗古盧城)

구천성(仇天城)

☆☆(☆☆)

☆☆(☆☆)

국성(國城):도읍 한성(漢城)

그런데 비문에 언급되는 성들의 이름들은 아주 생소하다.

삼국사기에서 백제와 고구려 간에 있었던 수많은 전투에서 반복적으로 언급되는 성들의 이름이 아니다.

이는 무슨 뜻일까?

그리고 호태왕은 이때 수군을 몸소 이끌고 백제를 토벌했다.

이는 상대편이 방어할 시간적 여유를 주지 않고 신속하게 공격하기 위한 것으로 이해된다.

만약 육군으로서 공격한다면 험준한 산맥을 넘기가 용이하지 않고, 시간적 여유를 주게 된다면 백제에서 전쟁에 대비할 것이므로 고구려는 목적을 이루지 못할 수도 있을 것이다.

그리하여 호태왕은 백제의 허를 찌르는 작전으로서 수군을 이용하여 패수(浿水)를 타고 내려가 급히 백제를 공격했을 것이다.

왜냐하면 우리의 일반적인 역사상식처럼 백제가 한반도에서 건국된 것이 아니라 지금의 북경 동쪽 진황도 도산(都山)부근에 위치하고 있었기 때문이다.

따라서 이때 호태왕(광개토왕)은 평양성이었던 지금의 하북성 승덕시를 출발하여 난하를 타고 내려와 반가구수고를 건너 공격해 들어갔던 것이고, 당시 백제의 도읍이었던 한성(漢城)은 지금의 중국 진황도 도산 남쪽 초영자진(肖營子鎭) 부근이었다.

지금 우리가 고구려의 위치를 한반도 북쪽으로 비정하고, 백제를 남쪽으로 비정하고, 왜를 지금의 일본열도로 비정하고 비문의 기록을 해석하려 하지만 이는 잘못된 것이다.

왜냐면 고구려도 대륙에 있었고, 백제도 대륙에 있었으며, 왜도 대륙에 있었으니까...

사고의 전환을 이루지 못하면 우리의 진실된 역사를 올바로 볼 수 없다.