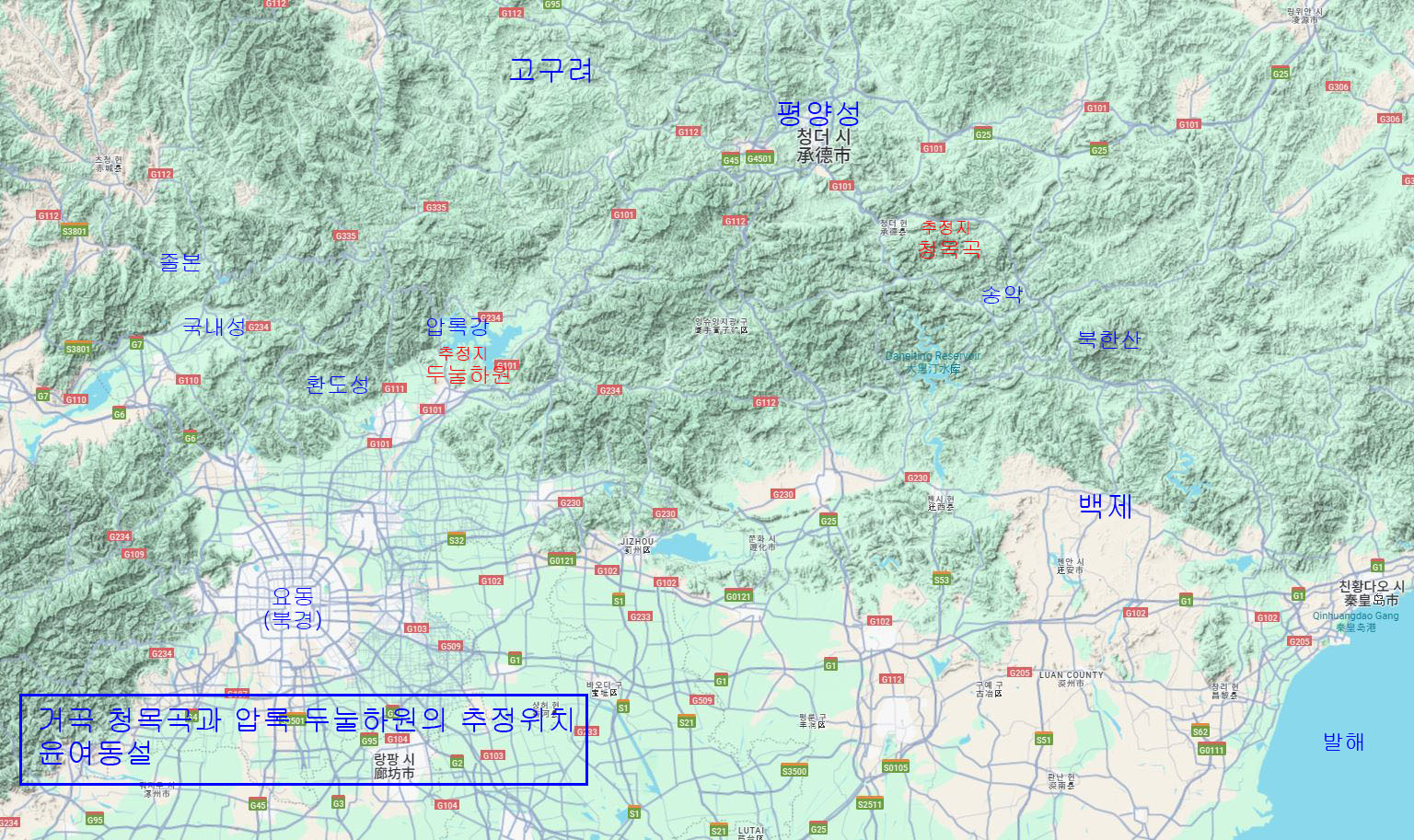

윤여동설 – 고구려 동천왕이 밀우에게 식읍으로 주었던 거곡(巨谷) 청목곡(靑木谷)과 유옥구에게 식읍으로 주었던 압록(鴨淥) 두눌하원(杜訥河原)은 지금의 어디를 말하는가?

삼국사기 고구려본기 11대 동천왕 20년(A.D.246) 조를 보면,

“가을8월 위(魏, 曹魏)나라에서 유주자사(幽州刺史) 관구검(毌丘儉)을 보내 1만여명으로서 현토(玄菟)로 나와 침입하였다.

왕이 보, 기병 2만명을 거느리고 비류수(沸流水) 강가에서 맞받아쳐 그를 쳐부수고 적군 3천여명의 머리를 베었다.

다시 군사를 인솔하고 양맥의 골짜기(梁貊之谷)에서 싸워 또 적군을 쳐부수어 3천여명을 죽이고 사로잡았다.

왕이 모든 장수들에게 ”위나라의 대병이 도리어 우리의 소병만도 못하며, 관구검이 비록 위나라의 명장이지만 오늘에는 그의 목숨이 나의 손아귀 속에 있도다“ 하고는 곧 철기 5천을 거느리고 쫓아가서 쳤다.

관구검이 방진(方陣)을 지고 죽기를 각오하고 싸우매 우리 군사가 크게 패하여 죽은 자가 1만8천여 명이었다.

왕이 1천여명의 기병을 거느리고 압록원(鴨淥原)으로 달아났다.[필자주 : 그리고는 환도성(丸都城)으로 들어갔다.]

겨울10월 관구검이 환도성(丸都城)을 쳐서 함락시켜 [필자주 : 이때 동천왕은 환도성에서 도망쳐 나와 파천(播遷)에 나서게 된다] 주민들을 도륙하고 곧 장군 왕기(王頎)로 하여금 왕을 추격하게 하므로 왕이 남옥저(南沃沮)로 달아나다가 죽령(竹嶺? 필자주 : 이 기록은 이상하다. 환도성에서 남옥저로 가는데 죽령을 넘을 수 없다. 따라서 이는 철령(鐵嶺)의 오기일 것이다)에 이르니 군사들은 분산되어 거의 다 없어지고, 오직 동부(순노부) 밀우(密友) 혼자 왕의 옆에 있다가 왕에게 말하기를, ‘지금 뒤를 쫓는 적병이 매우 가까이 쫓아왔으니 이 형세를 벗어나기 어렵습니다. 제가 죽을 각오로 적군을 막겠아오니 왕께서는 도망하셔야 합니다’하고는 결사대를 모집하여 그들과 함께 적에게로 달려가서 맹렬하게 싸웠다.

왕이 샛길로 빠져 가다가 산골짜기에 의거하여 흩어진 군사들을 모아 스스로 방어하며 군사들에게 말하기를, ‘만약 밀우를 찾아오는 자가 있으면 후한 상을 내리겠다’하였다. 이에 하부(남부, 관노부를 말하는 듯) 유옥구(劉屋句)가 앞에 나서서 ‘제가 가보겠습니다’하고는 싸움터로 가서 밀우가 땅에 엎어져 있는 것을 발견하고 곧 업어왔다. 왕이 밀우를 자기 무릎에 눕혔더니 오래 지나서 소생하였다.

왕이 다시 샛길로 이리저리 돌아서 남옥저(南沃沮)에 이르렀는데, 위나라 군사들이 추격을 멈추지 않았다. 왕은 계책이 막연하고 형세가 곤란하여 어찌할 바를 몰랐다.

이때 동부(순노부) 사람 뉴유(紐由)가 나와 말하기를, ‘형세가 매우 위급한 이때에 다 죽을 수는 없습니다. 저에게 어리석은 계책이 있아온 바 청컨대 음식을 갖추어 가지고 위나라 군사에게로 가서 그들을 먹이는 체하다가 틈을 엿보아 적장을 찔러 죽이려 합니다. 만일 저의 계책이 성공하게 되면 왕께서 분발하여 적들을 치면 승리를 쟁취할 수 있을 것입니다’ 하니 왕이 좋다고 하였다.

뉴유가 위나라 군중으로 들어가서 거짓 항복을 하고 말하기를, ‘우리 임금이 대국에 죄를 짓고 바닷가로 도망하여 왔으나 몸둘 곳이 없게 되어 장차 진 앞에 나와 항복함으로써 장군께 목숨을 바치려 하옵는 바 우선 저를 보내어 변변치 못한 음식을 갖추어 군사들에게 대접하라 하셨습니다’하니 위나라 장수가 이 말을 곧이 들었다.

이때 뉴유가 음식 그릇에 칼을 감추어 가지고 앞으로 나아가서 칼을 뽑아 위나라 장수의 가슴을 찌르고 그와 함께 죽으니 위나라 군사들이 곧 혼란에 빠졌다.

왕이 군사들을 세 길로 나누어 급히 치니 위나라 군사들이 혼란하여 진을 정돈하지 못하고, 드디어 낙랑(樂浪)으로 물러갔다.

왕이 귀국하여 논공(論功)함에 있어 밀우와 뉴유의 공로를 제1등으로 하고,

밀우에게는 거곡(巨谷) 청목곡(靑木谷)을 주고,

옥구(유옥구)에게는 압록(鴨淥) 두눌하원(杜訥河原)을 주어 식읍(食邑)을 삼게 하고,

뉴유는 구사자(九使者)로 추증하고, 뉴유의 아들 다우(多優)를 대사자(大使者)로 삼았다.

이 전쟁 때에 위나라 장수가 숙신 남쪽 경계에 이르러 돌에 공을 새겨 기념하고, 또한 환도산(丸都山? 필자주 : 옥저성(沃沮山)의 오기가 아닐까?) 에 이르러 불내성(不耐城)이라고 새기고 돌아갔다.”라고 기록되어 있어 이때의 상황을 자세히 알 수 있는데, 중국 사서들에는 이때 동천왕이 북옥저(北沃沮) 또는 숙신(肅愼)까지 도망쳤다고 기록되어 있기도 하다.

그렇다면 이때 동천왕이 밀우에게 식읍으로 내려준 거곡(巨谷) 청목곡(靑木谷)과 유옥구에게 식읍으로 내려준 압록(鴨淥) 두눌하원(杜訥河原)은 과연 지금의 어디를 말하는 것일까?

거곡(巨谷) 청목곡(靑木谷)이 청목령(靑木嶺) 부근을 말하는 것이라면, 이는 송악(松嶽, 후세의 고려 개경)의 북쪽 방향에서 찾아야 한다.

그런데 고려(高麗) 개경(開京)이 지금의 발해 북쪽 하북성 승덕시 관성현(寬城縣, 관성만족자치현)을 말하는 것이므로, 청목곡(靑木谷)은 그 북쪽 하북성 승덕시 승덕현 상곡진(上谷鎭) 남쪽 부근으로 비정해 볼 수 있고,[필자주 : 거곡(巨谷)이라는 곳이 혹시 후세의 황해도 평산도호부를 말하는 것은 아닐까? 왜냐하면 평산이 고구려의 대곡군(大谷郡)이었다고 하는데, 거곡(巨谷)과 대곡(大谷)은 같은 의미이기 때문이다]

[두견새]

그리고 지금 북경 북쪽을 흐르는 백하(白河)가 밀운수고를 지나 조하(潮河, 필자주 : 이 강이 옛 살수였다)와 합류하여 조백하(潮白河)가 되어 남쪽으로 흘러 발해(渤海)로 유입되는데, 바로 이 백하가 고대의 압록강(鴨淥江)으로 비정되는 강이다. 따라서 압록(鴨淥) 두눌하원(杜訥河原)은 지금의 북경 동북쪽 밀운수고 부근을 말하는 것이 틀림없을 것인데, 혹시 지금의 밀운수고 남쪽 밀운현의 밀운진 일원을 말하는게 아닌가 싶다. 옛 사람들은 그곳의 지형이 두견새를 닮았다고 보았거나 그곳이 두 강이 합류하는 지점으로서 두견새 새끼들이 많이 서식하는 장소였기 때문에 두눌(杜訥, 두견새두, 어눌할 눌)이라는 지명을 붙인게 아닌가 싶기도 하다.

그런데 왜 하필 밀우에게 엄청 넓은 거곡 청목곡을 식읍으로 주었고, 유옥구에게 농사짓기 참 좋은 압록 두눌하원을 식읍으로 주었을까 궁금한데, 왜냐하면 밀우는 동부(순노부) 사람이라 하였고, 유옥구는 하부(관노부를 말하는 듯) 사람이라 하였으니 그곳이 그들이 태어난 고향도 아니고, 이번 전쟁에서 그들이 공을 세운 현장도 아니므로 무엇 때문에 그곳을 식읍으로 주게 되었는지 그 이유는 지금 알 수 없다.